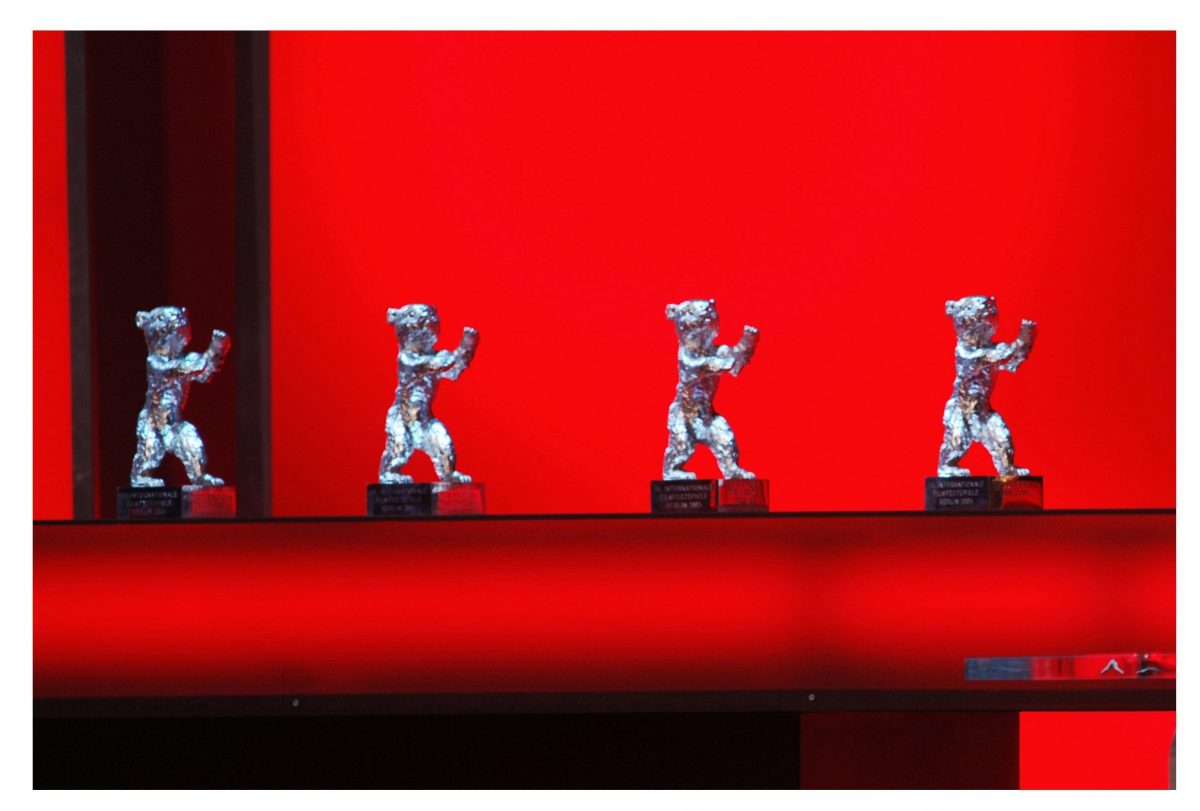

Vom 15. bis zum 25. Februar fand das 68. Internationale Filmfestival in Berlin statt. Zwanzig Filme im Hauptwettbewerb wurden von einer sechsköpfigen Jury unter der Leitung des deutschen Regisseurs Tom Tykwer gesichtet und beurteilt. Die Bekanntgabe der Preise wurde zu einer völligen Überraschung für Journalisten und Film-Profis.

Besonders kontrovers war die Verleihung des Hauptpreises “Goldener Bär” für das Werk der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie “Touch me not”. Der Film erzählt von einer Frau mit Intimität-Problemen und ähnelt eher einer psychotherapeutischen Sitzung als einem Spielfilm. Die Regisseurin, die in den vergangenen elf Jahren zwei Filme drehte, beide im Dokumentargenre angesiedelt, hatte bereits einen ähnlichen Film gemacht, dieser handelte von Patienten einer psychiatrischen Anstalt.

Frauenstimmen und MeToo-Debatte.

Im jüngsten Werk Pintilies hatte der Zuschauer das Vergnügen, die sexual-therapeutischen Behandlungen, den Striptease-Tanz eines Münchner Transvestiten, einen masturbierenden Gigolo aus Bulgarien sowie Patienten einer Anstalt, die versuchen, sich gegenseitig zu berühren für zwei Stunden zu beobachten. Weil den Film am vorletzten Tag der Berlinale lief, zeigten die ermüdeten Filmjournalisten hauptsächlich zwei Reaktionen darauf: Einige rannten nach wenigen Minuten aus dem Kino, die anderen schliefen ein.

Nach der Preisverleihung kamen die meisten Medienvertreter zum Schluss, dass die Entscheidung Tykwers etwas mit der politischen Korrektheit zu tun hatte. Es wird eben eine Frau als Regisseurin ausgezeichnet und ein Werk, welches die Probleme der sexuellen Belästigung anspricht. Vielleicht versucht die Berlinale-Jury, eine Aktion der Festivalorganisatoren zu korrigieren, die den Anhängern der MeToo-Debatte versagten, einen «schwarzen» statt eines roten Teppichs auszurollen, eine Reminiszenz an den Auftakt der «Golden Globes», wo alle Schauspielerinnen in schwarzen Abendkleidern zur Zeremonie kamen. Ob die MeToo-Debatte im Film behandelt wird, ließ sich nicht eindeutig klären. Viel gewagter war in dieser Hinsicht ein Beitrag von Steven Soderbergh, ein Experiment namens „Unsane“, das komplett auf dem iPhone gedreht wurde.

Bei der abschließenden Pressekonferenz sagte Tykwer, die Jury wolle den rumänischen Film nicht nur dafür belohnen, was das Kino heute kann oder wie es sich entwickelt, sondern auch dafür, wie es in der Zukunft aussehen wird. Verehrter Herr Tykwer, wir hoffen doch nicht, dass das Kino der Zukunft zur Performance wird, wie sie bereits seit Jahren im Bereich der bildenden Kunst praktiziert wird. Vielleicht sollte das Kino auch nicht zu einer psychotherapeutischen Sitzung für geistig instabile Mitbürger werden! Übrigens ist die Body-Art gar nicht neu. Eine seine strahlendsten Vertreterin – Marina Abramovic – beschäftigt sich damit bereits seit fünf Jahrzehnten. Den «Silbernen Bären» bekam übrigens auch eine Frau, nämlich die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska für ihre Tragikomödie «Mug» über die Provinzbräuche des polnischen Hinterlandes.

Filme aus Südamerika

Einige Preise gingen an südamerikanische Filmemacher. Das paraguayische Drama «Las herederas» (The Heiresses) von Marcelo Martinessi erzählt vom Leben eines älteren lesbischen Paares, ermüdet von der Einsamkeit zu zweit. Der Film wurde ebenfalls mit dem Alfred-Bauer-Preis ausgezeichnet und die Hauptdarstellerin Ana Brun bekam auch einen Preis als «beste Schauspielerin». Eine ähnliche Logik herrschte in der Preisverleihung für «Las herederas», nämlich die aus politischen Gründen. Die Jury wollte wohl die Aufmerksamkeit auf alternative Themen in den Filmen aus einer etwas konservativen südamerikanischen Gesellschaft richten. Diese sind weder einfach darzustellen noch zu finanzieren.

Der Film «Museum» der Mexikaner Alfonso Ruizpalacios und Manuel Alcalá bekam den Preis für das «beste Drehbuch». Eine der Hauptrollen spielte darin Gael Garcia Bernal. Die Story erinnert an den historischen Raub der Kunst im Nationalmuseum von Mexiko im Jahr 1985 und wird aus der Perspektive zweier Studenten-Diebe erzählt, die weder sich noch der Polizei das Ziel ihres Handelns erklären konnten. Gerade dieser psychologische Aspekt scheint in der Handlung besonders spannend zu sein, wird er doch nicht von einer Logik, sondern von Emotionen getrieben, was man sich wohl von einem südländischen Beitrag auch erwartet.

Nicht anerkannte Favoriten

Zu einem der Favoriten der Berlinale gehörte das norwegische Drama «Utoya, 22. Juli» von Erik Poppe. Der Norweger rekonstruiert das Massaker aus dem Jahr 2011. Ein lokaler Nationalist verursacht eine Explosion im Regierungsviertel in Oslo und erschießt anschließend Dutzende Jugendliche in einem Ferienlager auf der Insel Utoya. Ohne die Tragödie herunterspielen zu wollen, möchte man zum Film anmerken, dass dieser auf der visuellen und vor allem inhaltlichen Ebene nicht funktioniert. Von 90 Minuten filmischer Zeit beobachten wir 72 Minuten lang, wie Kinder – weinend, stöhnend, vor Angst zitternd – ziellos hin und her laufen. Ungewollt drängt sich der Gedanke auf, dass die norwegischen Teenager wohl nie die Chancen hatten, mit der schönen klassischen Literatur aufzuwachsen, wie beispielsweise die Jungs und Mädchen in Russland, die in jedem Werk über Tod und Leben von berühmten Autoren aufgeklärt werden. Möglicherweise hätten russische Jugendliche doch eine Vielfallt von Reaktionen gezeigt, darunter auch solche strategischer Art. Ein echter Schock war jedoch das Versagen der norwegischen Regierung und Sicherheitsdienste, operativ Rettungseinheiten zu schicken.

Ein anderer Favorit wurde das Werk «Dovlatov» des russischen Regisseurs Alexey German Jr., ein biografischer Essay über einen bekannten Schriftsteller. Nur wenige Zuschauer haben daran gezweifelt, dass es im Film wenig Aktion gab und wunderten sich über das ziellose Agieren des Helden. Andere aber fanden großen Genuss in den komischen Dialogen mit den darin geschickt eingewobenen literarischen Zitaten und in den tragischen Schicksalen von Land und Leuten in den 1970er-Jahren. Viel Lob bekam der charmante Hauptdarsteller Milan Marich, der Dovlatov spielte. Der Film stand in den ersten Ratings von Variety und Screen weit oben, es war klar, er sollte einen Preis erhalten, nur blieb die Frage offen, in welcher Kategorie. Der Preis wurde schließlich für Kostüme an Elena Okopnaya (die Ehefrau des Regisseurs) vergeben, die die Ära der 70er-Jahre treu wiedergab. Leider stand die Geschichte in keinem Zusammenhang mit der sexuellen Belästigung, um wohl den Hauptpreis zu ergattern. Auch das Thema „Flüchtlinge“ kam nur am Rande vor, dieses wurde jedoch bereits im letzten Jahr auf der Berlinale ausgeschlachtet. In diesem hatte es seine politisch-künstlerische Relevanz wahrscheinlich verloren.

Deutsches Kino auf der Berlinale

Vielleicht aus dem gleichen Grund ging der Film «Transit» von Christian Petzold, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Anna Seghers, leer aus. Dieser zeigte ebenfalls Schicksalen “historischer” Flüchtlinge, in diesem Fall das der Deutschen, die das Land zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verlassen wollten, um aus Frankreich nach Amerika aufzubrechen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Berliner Filmfestspiele wurden vier deutsche Filme im Hauptwettbewerb gezeigt. Außer Petzolds war das zum einen der Film «Drei Tage in Quiberon» Emily Atef. Darin ging es um einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben der berühmten Schauspielerin Romy Schneider. Der dreistündige Beitrag «Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot» von Philip Gröning daneben zeigte die Faszination für Philosophie und eine darin beinhaltete Diskussion über das Wesen der Zeit. Diese wurde fast zu einem religiösen Rang erhoben, die leider auch sinnlose Gewalt rechtfertigt.

Zum Favoriten des Publikums wurde Film von Thomas Stuber «In den Gängen», eine stille Tragödie, die sich leise in den Hinterräumen eines riesigen Supermarkts entfaltet. Doch im trüben Alltag der Menschen fehlt es trotzdem nicht an Liebe, Leben, Tod sowie kraftvollen Emotionen. Kein deutscher Film wurde in Berlin ausgezeichnet. Sollten die Kollegen Tykwer es nicht verzeihen, wäre es auch zu Recht. In Hinsicht auf politische Korrektheit war die Entscheidung der Jury ziemlich undiplomatisch.

Amerikaner zum Schluss

Wie geht man mit Amerikanern um? Soderbergh zeigt seinen Film außerhalb des Wettbewerbs. Sein Kollege Gus Van Sant entschied anders. «Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot» ist eine Geschichte über John Callahan, der wegen seiner Alkoholabhängigkeit in einen Unfall verwickelt wurde, im Rollstuhl landet, zu zeichnen beginnt und schließlich ein berühmter Cartoonist wird.

Vielleicht war der Film nicht so politisch wie «Milk», doch Joaquin Phoenix hat darin ausgezeichnet gespielt und hätte den Preis für den “besten Schauspieler” auch verdient, hätte diesen nicht aus einem unbekannten Grund der junge und wenig bekannte Anthony Bajon für die Rolle eines Drogenabhängigen auf dem Weg zur Heilung aus «La prière» bekommen hätte.

Die Amerikaner erhielten aber doch noch einen Preis. Für «die beste Regie» wurde Wes Anderson für seinen niedlichen Animationsfilm “Isle of Dogs” ausgezeichnet. Besonders begabte Filmkritiker fanden in seinem Werk Anstoß zu regen politischen Diskussionen über die letzten US-Wahlen, zur Geschichte und Notlage der Flüchtlinge und vieles mehr. Diese Vielfalt hat selbst Anderson überrascht, der eigentlich «einen Film über die Hunde auf der Mülldeponie» drehen wollte. Die Auszeichnung nahm Bill Murray entgegen, der dem Mischling «Boss» seine Stimme verliehen hat. Während der Zeremonie paraphrasierte er die Rede John Kennedys aus dem Jahr 1963 «Ich bin ein Berliner» und änderte sie ab zu: «Ich bin ein Berliner Hund». Außerdem sagte der vom Champagner bereits etwas berauschte Murray, dass er nie damit gerechnet habe, «wie ein Hund zu arbeiten, um einen Bären mit nach Hause zu nehmen». Zum Schluss wussten die Amerikaner eben doch am besten, wie man das Herz des Publikums erobert.